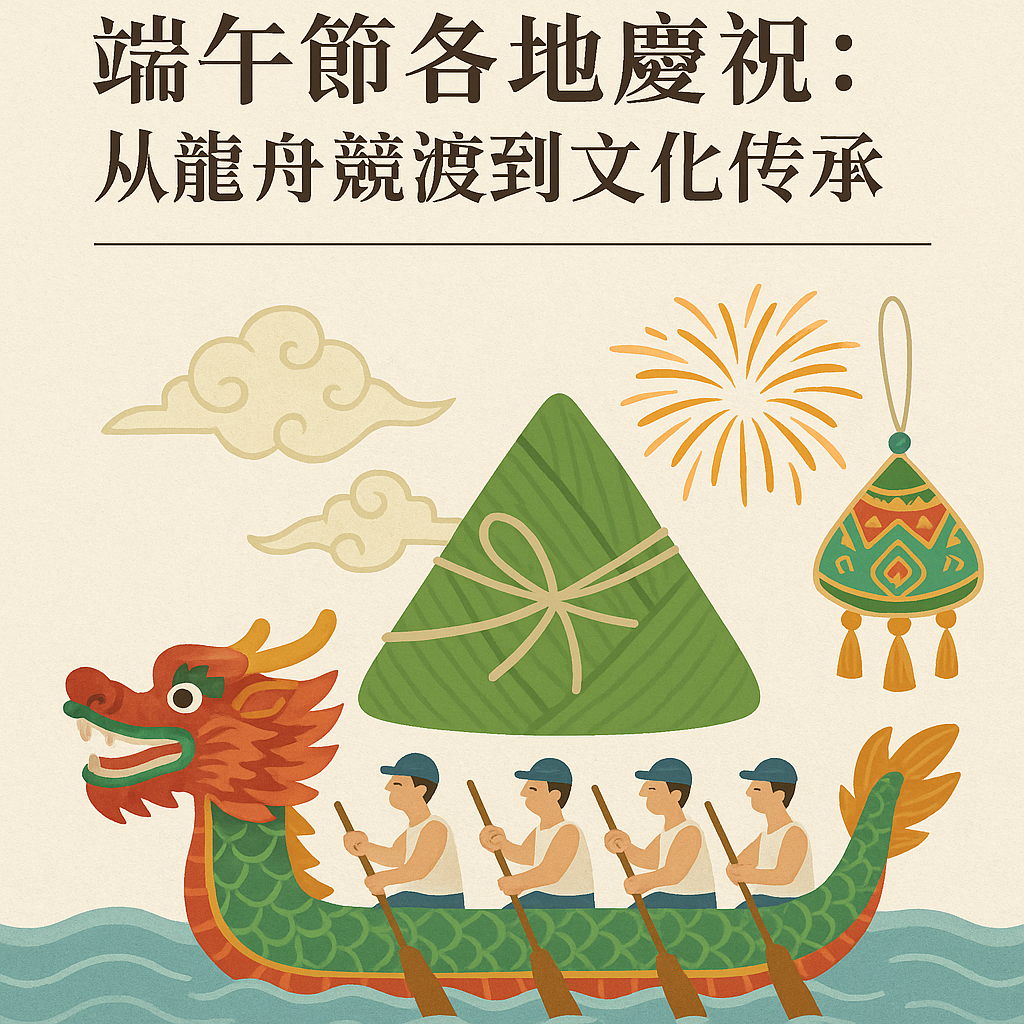

每年農曆五月初五,粽香飄滿街頭,龍舟劃破水面,這不只是紀念屈原的日子,更是一場跨越時空、凝聚民族情感的文化盛宴。

然而,端午節不只一種面貌——從台灣的祈安賽龍舟,到馬來西亞華人社區的傳統粽藝比賽;從香港的香包工藝,到貴州苗寨的草龍儀式;這個節日,在各地生根,也各自開花。

台灣:粽葉飄香,龍舟鳴鼓祈安寧

在台灣,端午節最常見的是龍舟競渡與家家戶戶包粽子的溫馨畫面。

以宜蘭「頭城搶孤」、台南安平港的龍舟比賽、高雄愛河的夜間龍舟燈會最具代表性。不少鄉鎮更結合地方廟宇,在節日進行祭江與祈福儀式,融合漢人信仰與當地習俗。

現代家庭則常以健康為題,出現五穀粽、蔬食粽等創新風味,兼顧傳統與現代營養意識。

香港與澳門:香包、划龍舟與工商文化融合

香港端午節列為聯合國非物質文化遺產,沙田、大埔、赤柱等地每年舉行盛大的國際龍舟賽,吸引來自全球隊伍參賽。

此外,佩戴香包、掛艾草的習俗依然盛行,而許多公司行號也會發送應節禮盒,將節慶轉為一種人際連結與企業關懷的象徵。

中國大陸:地域風俗百樣,文化回歸民間

在中國內地,端午節的表現極為多元。

湖南汨羅是屈原故鄉,每年舉行隆重的紀念儀式與國際龍舟盛會;

江南地區如蘇州、嘉興,則重粽子工藝與家庭團聚;

廣東地區更有掛艾草、熏蒼術、洗草藥澡等驅邪避暑民俗,深入百姓生活。

而在西南地區的苗族、侗族、布依族等少數民族村寨,則有「草龍巡村」、「賽草船」、「拋粽求姻緣」等獨特活動,將端午視為與自然和神靈對話的神聖時刻。

東南亞華人社區:他鄉粽味亦鄉情

在馬來西亞、新加坡與印尼等地的華人聚落,端午節同樣熱鬧非凡。

雖多數活動為民間自發舉行,但如吉隆坡的「南洋龍舟節」、新加坡的「粽藝展演」,都已成為當地重要文化象徵。

這些慶典,不只是對傳統的記憶,更是身分與文化的連結,在異鄉生根、在他境開花。

現代演變:節慶走入創新與生活

如今,越來越多年輕人以創意方式過端午:

手作香包體驗、粽子DIY課程、結合文創的市集與展覽,讓這個古老節日重獲新生。

企業也藉此推行關懷活動,例如員工健康粽禮、舉辦家庭日龍舟比賽、或結合環保議題倡導「無塑粽包」。

結語:節日是生活的根,是記憶的血脈

無論在何處,端午不再只是紀念一位古人,而是我們記得家的方式。

是孩提時母親包粽的背影,是軍旅中深夜咬下的一口鹹香,

是異鄉人用雙手找回的家鄉味,也是我們傳給下一代的文化火炬。

端午不只是傳統,它在每一代人的手中,都悄悄變成了新的樣子。