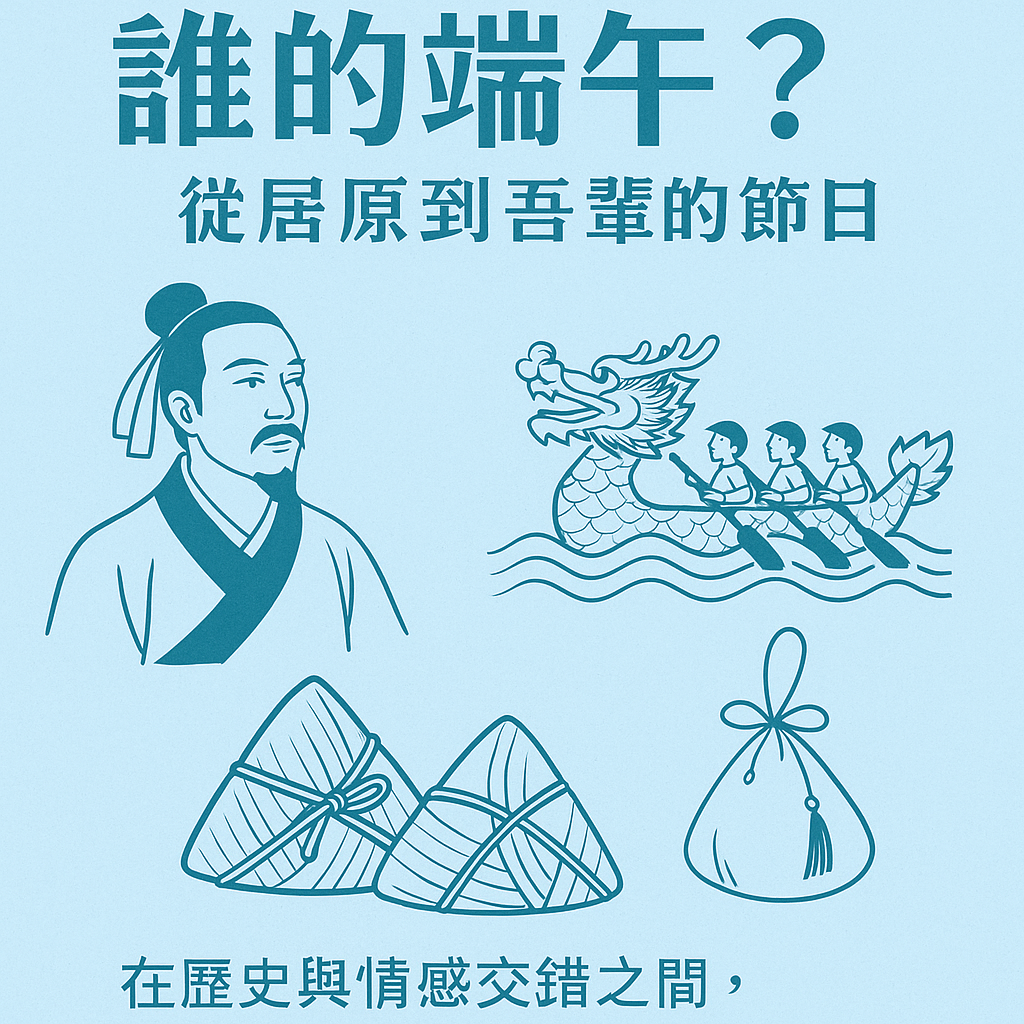

在歷史與情感交錯之間,尋找屬於每一代人的端午印記

一、引言:節日,是誰的記憶?

每逢端午,我們是否曾停下手邊的粽葉,問自己一句——端午節,是誰的節日?是屈原投江的愛國之魂?是祖母手中反覆捆紮的粽繩?是孩童佩香包、驅疫保平安的習俗?還是現代社群裡熱搜的「粽子口味排行」?本文試圖從歷史、民俗與當代觀點出發,尋找屬於我們這一代的端午記憶。

二、歷史回眸:從驅瘟到忠烈

端午節最早可追溯至古代夏季換節之際的驅瘟避邪習俗,人們用菖蒲、艾草、雄黃酒來驅趕「五毒」,保護家人平安。到了楚地,屈原投江成為歷史與文化交會的節點,使端午轉化為忠烈之祭,自此,龍舟競渡、投粽於江,成為紀念屈原的象徵行為。歷代詩人如屈原《九歌》、蘇軾《端午帖》皆賦詩抒懷,使端午節氣息更添文采。

三、民俗實踐:家庭中的端午

若說歷史是端午的骨,那家庭便是端午的肉。每個人心中,都有屬於自家的粽香記憶:母親手中的紅棗糯米、外婆窗邊的香包與掛艾草,這些細節構成了節日的情感核心。在城市與鄉間、傳統與現代間,端午被反覆演繹,也不斷產生新的形貌與意義。

四、當代觀察:年輕人與端午

面對Z世代,端午節的傳統價值正逐漸被重新解讀。粽子成為「限定口味」,香包化為「文創商品」,龍舟賽變成IG打卡活動。有人質疑這是「失根」,也有人認為這是「轉生」。許多年輕人透過設計、影片、社群再度靠近端午——不是背誦屈原的事蹟,而是用自己的語言說出古老的精神。

五、我們的選擇:端午的未來

傳統節日並非過去的遺產,而是未來的土壤。臥龍居近年推動「民俗委託祈安」、「端午講座」、「粽香詩會」,試圖讓節日不止於形式,而成為情感與文化的橋樑。我們相信,若以理解代替迷信,以創意喚醒記憶,端午節就能持續活在每一代人的生命中。